В статье рассматриваются знаковые аспекты процедуры определения и выделяется проблематика, связанная с определением сложных понятий. Показывается важность определения для организации междисциплинарного знания, а также рассматриваются семиотические аспекты определения как коммуникативной процедуры. Посредством введения понятия «семиотическое соглашение» предлагается способ элиминации метафизики, а также демонстрируется возможность остенсивного определения сложных понятий на примере определения религии. Формулируется вывод о том, что осмысленность сложных понятий является следствием их семиотической организации, а определение представляет собой не только подбор соответствующих дефиниенсов, но и селекцию дефиниендумов. Предлагается семиотическое понимание «религии» как принципа, в соответствии с которым разнородные понятия, образующие содержание различной лексики (ритуал, намаз и пр.), организуются в классы.

Поучительно не то, что религию невозможно

определить, а то, что ее можно определить

пятьюдесятью различными способами.

Дж. З. Смит [15, с. 193]

Процедура определения, составляющая одну из основ всякого организованного познания, в известном смысле остается на периферии интересов эпистемологии. Если такие явления, как классификация, типология, верификация и т. д., служили предметом для оживленных, а зачастую и ожесточенных споров в истории философии науки, то определение не получало сопоставимого внимания. Одна из возможных причин такого положения дел, вероятно, состоит в самоочевидности данной процедуры и, следовательно, тривиальности — в теоретическом смысле — любой постановки соответствующих вопросов. Однако коль скоро определение составляет фон научного познания, а ситуации, в которых исследователь обращает внимание на фоновые элементы, всегда небанальны, то можно предположить, что обращение к проблеме определения является симптомом теоретической нестабильности той или иной науки. Имеет место своего рода периодичность постановок вопроса об определении религии в религиоведении, в которой выделяются экстремумы в середине 20-х гг. XX в. (связанные с разработками Дюркгейма и Отто), в 50-х, 60-х, 80-х и 90-х гг.

В религиоведении проблема определения традиционно привлекает внимание исследователей, причем независимо от того, как решается вопрос относительно самой возможности получения значимых результатов. Достаточно общей, насколько мы можем судить, является следующая установка: несмотря на невозможность (т. е. нереалистичность ожиданий) дать идеальное определение, такие попытки необходимы, поскольку с ними связывается организация религиоведческой деятельности или теоретические предпочтения. Так, например, очевидно, что определение, данное с обращением к тезаурусу социологии, будет в значительной степени отражать дисциплинарные установления социологического знания, которое, соответственно, окажется ядерным для религиоведения в целом. Однако именно для организации междисциплинарного знания определение главного его объекта составляет сложность, в силу неясности того, какие именно теоретические обязательства и предпочтения оказываются решающими. На наш взгляд, одним из существенных затруднений такого рода является непроясненность природы дефиниендума.

Одна из особенностей процедуры определения в высокоорганизованных дискурсах состоит в том, что из двух ее составляющих по крайней мере одна — как правило, дефиниендум — ясна. Более того, едва ли не хрестоматийным следует назвать взгляд, согласно которому эффективное определение есть установление отношения соответствия между определяемым и определяющим, или синонимии, что возможно лишь при условии ясности природы определяемого. Тем не менее в исследовательских практиках, предполагающих несколько уровней или способов организации, а также взаимодействие различных понятийных аппаратов, часто остается неизвестным, какая реальность определяется. Применительно к нашей ситуации вопрос может быть редуцирован к следующему: что именно мы определяем, определяя религию?

Вопрос, что такое дефиниендум, в этом контексте перестает казаться излишне философским; речь, бесспорно, не идет о том, что ответ на этот вопрос должен содержать какую бы то ни было скрытую или явную метафизику, отражающую онтологические обязательства познающего субъекта. В высокоорганизованном дискурсе — а именно так склонны рассматривать свою деятельность исследователи религии — возможно обрисовать несколько стратегий определения, которые не только приводят к очевидно различным результатам, но и требуют реализации принципиально различных интеллектуальных ресурсов в зависимости о того, как понимается природа дефиниендума. Этот плюрализм решений, при равной их эффективности или, по крайней мере, осознаваемой за ними равной теоретической оправданности, может быть рассмотрен не столько в рамках классической эпистемологии (для которой ситуация «природа дефиниендума — определение» была бы линейной), сколько семиологии. Иными словами, можно попытаться рассмотреть сложную природу дефиниендума как феномен, имеющий скорее знаковую, нежели понятийно-теоретическую проблему. При этом очевидно, что различия «эпистемологии» и «семиологии» в нашем случае являются результатом удобства анализа, а не отражают существующее положение дел.

Дефиниендумом в определении религии может быть: a. «религия» как класс (существующих религий), b. подкласс (фрагмент класса, по той или иной причине относящийся к классу «религия»), c. имя класса, d. экземпляр класса, e. слово, означающее класс, подкласс, элемент класса, f. содержание понятия, интенсионал. Этот список далек от завершенности, и в данном случае мы наметили лишь наиболее очевидные варианты, тогда как можно выделить и несколько более сложные, например правило включения в класс. Зачастую смешение этих референтов «религии» и приводит к тому, что Витгенштейн назвал бы лингвистической путаницей, результатом которой становится или неоправданный реализм, по общему признанию, нежелательный в эмпирически ориентированном религиоведении, или прагматизм, приводящий к размыванию границ профессиональной компетенции, вследствие чего квалифицировать практику как религиоведческую нередко не представляется возможным. Действительно, прагматическая позиция, которая в общем и целом как будто стала общепризнанной в современных исследованиях религии (см., например, общность основных теоретических положений авторов сборника [18]), имеет известный недостаток: оценка успешности определения исключительно контекстуальными исследовательскими задачами, вероятнее всего, будет препятствовать организации религиоведческого знания как целого. Сторонники прагматической точки зрения исходят из того, что это целое уже дано как организованное; это весьма неочевидное само по себе допущение провоцирует возникновение дилеммы — или прагматический подход к определению, или междисциплинарный принцип. Поскольку последний очевидно является для религиоведческого знания родовым, в вопросе определения религии мы оставляем «прагматизм» за скобками. Примечательно, что политетический подход, как будто способствующий если не разрешению проблемы, то, по крайней мере, эффективному синтезу междисциплинарных обязательств и прагматической позиции, также оценивается сторонниками последней неоднозначно [16, с. 320].

Мы остановимся на последнем из перечисленных способов референции «религия», а именно будем считать, что в определении религии определяется понятие религии. Это предпочтение связано не с тем, что такой способ концептуализации представляется более значимым; просто, по нашему мнению, в социогуманитарном познании мы сталкиваемся, как правило, именно с такой референцией: «религия» и множество других понятий, очерчивающих предметные области гуманитарных дисциплин, представляют собой дескрипции, а не имена (Рассел), из чего следует, что «религия» отсылает не к событиям и вещам, а к именам и — возможно — к другим дескрипциям, т. е. знаковым системам.

С семиотической точки зрения процедура определения может быть проинтерпретирована как особая форма коммуникации, а следовательно, как ситуация семиозиса. Поскольку участие коммуникантов в такой ситуации обусловлено недостаточной осведомленностью одного из них, понимание определения традиционно сводится к той или иной концепции перевода. Как правило, именно представление определения в контексте перевода характерно для литературы логического характера, и по-видимому, этим объясняется отсутствие интереса к процедуре определения, ведь в исчислении она, как правило, представляет собой процедуру перевода, довольно частую и — в силу частого характера — не самую интересную. Собственно, в этом отношении наиболее показательна систематика, предложенная В. А. Смирновым, согласно которому определением следует называть «процедуры, вводящие новый термин», «процедуры установления значения уже имеющегося термина через другие термины» и «процедуры перевода» [9, с. 55–56]. Здесь естественным образом наиболее существенными оказываются теоретико-множественные предпочтения исследователя, а само определение будет сводиться к процедурам следования. Вне зависимости от версии — синтаксической или семантической — концепции следования очевидно, что в данном случае отношения между дефиниендумом (Dfd) и дефиниенсом (Dfn) суть отношения между терминами некоего языка. Ясно, что в таком языке процедуры определения — установление от-ношения между Dfn и Dfd — будут исключительно переводом.

Впрочем, в русле данной интерпретации возможно несколько более интересное допущение, не противоречащее основным допущениям концепции перевода, а именно: знание коммуникантов рассматривается ими как равно достаточное, а определение, в свою очередь, может быть способом организации так или иначе доступного знания в новой форме. Например, в таком ключе можно истолковать подход Дэвидсона к невозможности перевода и связанную с этим идею концептуальной схемы, или же представление Тарского об определении как форме транссубъективной организации индивидуального опыта [12, с. 103].

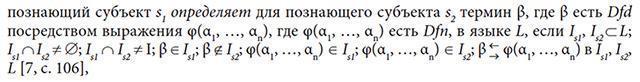

Условием такого подхода к определению является то, что коммуниканты должны обладать одним языком, но в разной степени — определение является установлением отношения синонимии не столько между предложениями различных языков, сколько между предложениями различных идиолектов одного языка. Так, согласно Корнелу Попа,

где L есть язык, и I есть идиолект. Собственно, вопрос сводится к тому, в какой момент идиолект превосходит свои границы до такой степени, что оправданно будет говорить скорее о языке, нежели об одном из его фрагментов. Вероятно, если следовать тому же Попа [7, с. 111–112], идиолект может расширять или правила (грамматика), или словарь, но не то и другое одновременно (в этом случае речь будет идти уже об изменении на уровне языка).

Оправданно предположить, что понятия, не поддающиеся однозначному определению (продуктивнее, по-видимому, считать, что они определяются множеством способов), составляют элементы, общие для множества идиолектов, входящих в один язык. Это проливает некоторый свет на сложность подобных понятий (см. ниже) и их познавательную неоднородность. Кроме того, семиотическая интерпретация определения как перевода предполагает, что вне зависимости от природы дефиниендума правило взаимозаменяемости дефиниендума и дефиниенса не является обязательным, а всякий раз устанавливается в познавательной ситуации, очерченной идиолектом.

Последний тезис дает возможность говорить об остенсивном определении сложных объектов. В традиционном понимании, представленном, например, у Рассела, остенсивное определение предполагает акт указания — «процесс, благодаря которому человек любым способом, исключая употребление других слов, научается понимать какое-либо слово» [8, с. 75], однако само по себе указание еще не является определением. Определение выполняется лишь при формировании устойчивой привычки и выработки условий употребления конкретных слов в конкретных ситуациях [8, с. 75–76]. Примечательно, что таким образом могут определяться не только элементы предметной лексики, но и понятия, предполагающие сложную организацию. Например, ничто не мешает рассматривать такие ответы на вопрос «что такое религия?», как «религия — это, например, шахада, буддизм, литургия и иконопочитание», в качестве формы неявного остенсивного по характеру определения. Более того, возможно редуцировать этот пример до ситуации, удовлетворяющей требованиям Рассела: на вопрос, что такое религия, указать на конкретную практику, если она имеет место. Здесь важно, что предметом указания будет не столько конкретный феномен, сколько множество познавательных ситуаций, в которых или по отношению к которым употребление понятия «религия» может быть осмысленным. С этой точки зрения, смыслом высказываний, в которых понятие «религия» употребляется остенсивно, будет класс контекстов.

При этом остенсивным такое высказывание можно назвать лишь в том случае, если оно формулируется в рамках идиолекта, на уровне языка оно будет примером употребления понятия. На возможное замечание, в соответствии с которым в примере, приведенном выше, определение может быть названо остенсивным лишь нестрого, можно ответить, что существование строго остенсивных определений само по себе сомнительно. Как известно, концепция остенсивных определений в том виде, в ка-ком она была сформулирована Расселом, вызвала серьезную критику, прежде всего со стороны лингвистов. Так, элементарным возражением против чисто эмпирического характера остенсивных определений является указание на необходимость понимания коммуникантами значения указательного местоимения, а также самой ситуации указания, которая не может быть исключительно внеязыковой, как полагал Рассел [6, с. 99–100]. Серьезные философские возражения против чисто эмпирической интерпретации остенсивных определений можно найти и в «Философских исследованиях» Витгенштейна [1, с. 92–93].

В наиболее разработанной семиотической теории определения, принадлежащей Корнелу Попа, собственно коммуникативный контекст ограничивается практически исключительно педагогической функцией, тогда как профессиональные типы дискурса во многом считаются производными от нее. (Неявным образом здесь представлена проблема экзегезы «Исследований» Витгенштейна, а именно: насколько языковые игры воспроизводят в качестве ядра процесс обучения?) Однако предложенные выше рассуждения позволяют предположить, что семиотически остенсивная функции определения в профессиональных и повседневных типах дискурса различаются, в связи с чем анализ дисциплинарного знания требует дополнения и расширения строго эмпиристской концепции Рассела. В то же время последняя выявляет весьма важный аспект любого определения — интенсивность референциальных ожиданий и соответствие им особого рода реальности.

Действительно, у Рассела остенсивное определение обеспечивает накопление субъектом базовых знаний о мире, знаний о конкретных сущностях, представляющих классы. Такое определение оправданно считать и лингвистическим, поскольку определения предметной лексики строятся прежде всего как указания на реально существующие сущности. При этом важное для философской постановки вопроса противоречие, касающееся разных способов существования (например, «стола» и «единорога»), может быть редуцировано к фундаментальному различию между именем и дескрипцией. Важно то, что в силу ряда причин самоочевидный в рамках повседневного дискурса характер существования объектов, которые концептуализируются дескрипциями, представляет сложности при их определении в дисциплинарно организованном знании. При том что «религия» существует не в большей степени, чем «единорог», такие лексемы имеют референтом не столько соответствующие объекты, сколько универсумы значений, в связи с чем содержание подобных понятий можно свести к интенциональным объектам [см. 10, 11]. Отчасти это означает, что осмысленность высказываний, в которых употребляется понятие «религия», может быть сведена к особым онтологическим обязательствам.

В соответствии с классической формулировкой критерия онтологического обязательства (ontological commitment), принадлежащей Куайну, «теория обязывает к тем и только к тем сущностям, на которые должны быть способны указывать связанные переменные этой теории, для того чтобы сделанные в ней утверждения были истинными» [5, с. 37]. Более пространная — и, конечно, менее строгая — интерпретация онтологического обязательства предполагала бы в качестве обязательного условия пару «существование — объяснение (описание)», например, «то, благодаря чему система знания образует целое, существует по необходимости», или карнаповское «быть реальным в научном смысле значит быть элементом системы» [2, с. 301]. В этой работе мы будем использовать понятие онтологического обязательства именно в таком расширительном смысле, как имплицитное принятие сущностей, благодаря которым разрешается познавательная ситуация. В рамках дискурса теоретически фрагментарного, т. е. допускающего включения повседневного словоупотребления в качестве эвристически значимого, возможно, например, такое построение: религии именуются религиями, поскольку содержат нечто общее, что мы привыкли именовать религией. Например, необходимость концептуализации принципиально различных явлений в едином интеллектуальном пространстве, горизонты которого задавались европейским «религия», побуждала исследователей XIX в. полагать существование религии как сущности, онтологически релевантной феноменальному многообразию; примечательно название одного из наиболее философских трудов, посвященных истории религии, «Религия и религии» Отто Пфлейдерера [13].

В данном случае очевидно, что онтологические обязательства вынуждают при-знать реальность некоей идеи религии, сам факт существования которой делает объяснимым общность множества. Одна из особенностей социогуманитарного дискурса, на наш взгляд, состоит в том, что онтологические обязательства далеко не всегда элиминируются (или могут сниматься) в метатеории, поскольку предметом знания, которое может претендовать на статус метатеории в гуманитарных дисциплинах, является не формальная система, что характерно для наук дедуктивных, а система высказываний о сущностях. В этом заключается одна из причин, по которой нам кажется оправданным говорить об остенсивных определениях мысленных объектов.

Наряду с онтологическими обязательствами участниками коммуникации должны разделяться эпистемологические обязательства, причем в классической традиции их взаимное соответствие является решающим в осуществлении истинностного познания. Оставляя в стороне вопрос о том, насколько произвольно взаимное соответствие онтологии и эпистемологии, отметим все же, что сам акт установления такого соответствия предполагает некоторое множество решений, более того, сильный вариант решения определяет формулировку той или иной концепции субъективности. Достаточным для нашей цели будет следующий тезис: гносеологические обязательства образуют класс процедур, необходимых для реализации ожиданий, которые задаются смыслом соответствующих классов сущностей.

В известной степени гносеологические и онтологические обязательства обосновывают друг друга достаточным образом. Предельно редко эксплицируемые гносеологические обязательства — несущественно, понимаются они как подчиненные онтологическим или же как детерминирующие эти последние (например, использование метода «соразмерного» исследуемому объекту), — могут рассматриваться как условия, вносящие известную сложность в процедуры определения. Так происходит, например, в тех ситуациях, когда равно обоснованными представляются заведомо различные по структуре, цели и методу определения, что характерно для определения объектов принципиально неоднозначной природы, объектов которые могут выступать в качестве сущностей (entity, в расселовском смысле) различным образом.

В эпистемологии определения таких объектов традиционно рассматриваются как более сложные версии предметных определений. Однако и здравый смысл подсказывает, что если соотношение лексических и реальных (по классификации Робинсона [14, с. 21]) определений книги или стола не составляет сложности, то равная оправданность лексического и, например, классификационного определения истории зачастую вынуждает осуществлять между ними выбор. Разумные основания выбора определений составляют предмет самостоятельного исследования, здесь для нас важны семиотические предпосылки ситуации равной оправданности принципиально различных определений. Эти ситуации характеризуют обращение к объектам сложной природы, которые невозможно — или неэффективно в познавательном смысле — однозначно охарактеризовать как «сущность», имя или дескрипцию. Достаточно часто такие объекты именуются мысленными, идеальными или интенциональными — вне зависимости от традиции и целей именования всякий раз подчеркивается, что они хоть и могут быть зафиксированы вполне эмпирически, но не могут быть отождествлены с эмпирически фиксируемым экземпляром.

Следует признать, что в известном смысле эта проблема может выглядеть искусственной, ведь субъект исследовательской практики предельно редко попадает в ситуацию, в которой необходимость определения сложного объекта оказывается критически важной. Однако вне выполнения конкретной исследовательской за-дачи эта необходимость, вероятно, будет актуальной для тех уровней организации знания, которые предполагают взаимодействие с другими субъектами. Собственно, можно предположить, что именно характер понимания объекта, т. е. предлагаемые способы его описания, будут отличать представителя одной академической традиции от другой, тем самым выполняя функции институционального маркера. Такие маркеры не только отсылают к особенностям мировоззрения или исследовательских программ, но и знаковым образом размечают интеллектуальное пространство научной дисциплины.

Существенно, что в анализе определений на первый план выступает исследование или онтологических, или гносеологических обязательств, тогда как ситуация определения, задающая параметры двух рядов обязательств, представляет собой некое целое. Исключение этого фактора целостности неизбежно приводит к оценке какого-то из обязательств как наиболее существенного. Нам представляется, что анализ определений сложных объектов должен предполагать исследование механизмов, благодаря которым различные аспекты сложного объекта формировали бы целостность, референт которой одновременно соответствовал бы онтологическим и гносеологическим ожиданиям.

Здесь возникает вопрос, насколько уместно полагать «семиотический» характер целостности сложных объектов условием их концептуализации в качестве реальных и, таким образом, следует ли описывать подобные критерии целостности как «реально существующие» (наподобие того, как описываются сложные объекты физической при-роды). Представляется продуктивным отказаться от какого бы то ни было решения, ведь если мы говорим о взаимном обосновании обязательств, то нет никаких разумных причин считать какие-то из них — семиотические в том числе — более основательными, чем остальные. Таким образом, решение вопроса о том, являются ли семиотические обязательства условием реализации онтологических или гносеологических обязательств в концептуализации сложных объектов, само по себе необязательно для исследования фундаментального свойства сложности. Однако можно постулировать закономерность, в соответствии с которой чем более семиотически неоднороден Dfd, тем богаче ряды его определений; причем речь идет не о множестве вариантов определения, принадлежащих к конкретному ряду (например, семантическому), а о принципиальном множестве способов определения.

Одно из последствий взаимной обусловленности гносеологических и онтологических обязательств на основе семиотических соглашений состоит в необходимости рассмотрения определений в системе трехуровневых семантик. Это следствие в значительной степени детерминируется коммуникативной концепцией определения, однако в то же время оно могло бы означать достаточность интерпретации определений в системе «денотат/значение» для логических контекстов (в которых определение рассматривается как преимущественно следование и для которых ситуация может быть исчерпана процедурой перевода). Наличие смысла у предложения, которое в противном случае распалось бы на ряд формулировок, имеющих автономные значения, является следствием принятия особого семиотического обязательства — или же такое обязательство может быть реконструировано аналитически.

Среди множества определений наиболее теоретически «емкими» с семиотической точки зрения являются определения семантические. В этой работе мы остановимся на определении из «Вордсвортского словаря верований и практик» и «Оксфордского словаря английского языка» в издании 1971 г. Следует отметить, что формулировки далеко не равнозначны, и определение «Оксфордского словаря» представляет со-бой классический вариант лексического (Dfd которого является лексема), тогда как определение «Вордсвортского словаря» относится к более сложно устроенному классу семантических определений в строгом смысле (Dfd является понятие). В соответствии с «Оксфордским словарем»,

Религия: 1. Деятельность или поведение, предполагающие веру в божественную управляющую силу, почитание ее и желание угодить ей; участие в основанных на этой вере ритуалах или обычаях. 2. Особая система веры и поклонения (worship). 3. Представление человека о том, что его предназначение контролирует некая высшая невидимая сила, которой должно воздаваться повиновение, благоговение и поклонение (worship); общая ментальная и моральная установка, питаемая этой верой и оказывающая воздействие на личность и общество; личное или общественное признание этих чувств (feeling) как образца духовной и практической жизни. 4. Страстное посвящение себя тому или иному принципу; безраздельная преданность и верность; совестливость; благочестивое отношение или преданность чему-либо [18, с. 98].

Несколько более сложное определение предлагается авторами «Вордсвортского словаря», ориентированного не только на фиксирование сложившегося словоупотребления, но и на его теоретическое обобщение; религия здесь

понятие, которое обычно обозначает: 1. множество всех религий; 2. сущность всех феноменов, которые обычно именуются «религиозными»; 3. потусторонний или посюсторонний идеал, проявлением которого являются основные религии; 4. религиозность как образ жизни человека, который может сопровождаться системой вероисповедания и культовой практикой [19, с. 434].

Достаточно часто семиотические обязательства эксплицируются в форме утверждения о характере определения, например в приведенной выше формулировке, из которой с очевидностью следует, что определение семантическое, коль скоро определяется понятие. Проблема, однако, состоит в том, что далеко не всегда сложность дефиниендума исчерпывается указанием на то, какой именно аспект объекта определяется. Применительно к нашему примеру это проявляется в том, что формулировка ограничена простой констатацией полисемичности понятия «религия». Фактически можно было бы воспринять «фрагменты» этого понятия как омонимы, коль скоро определение ничего не сообщает нам о том, в каком отношении друг к другу находятся поименованные классы и существует ли такое отношение. Результатом данного определения неизбежно должен быть концептуальный выбор в пользу одного из предлагаемых классов. Более того, в такой интерпретации определение распадается на ряд утверждений вида x (R1), x (R2) и т. д., и ничто не препятствует тому, чтобы рассматривать это определение как фактически четыре определения, произвольно объединенные в одну формулировку. Если — вновь — не считать полисемию произвольной омонимией, связь между этими утверждениями скрыто оправдывается семиотическим обязательствами, а это заставляет считать, что между выделенными способами употребления есть какая-то связь.

Лексическое определение принято рассматривать как более простую версию семантического определения понятия, а Робинсон и вовсе не выделяет определения понятий из класса лексических (Котарбинский различает лексические, семантические и аналитические псевдоопределения, впрочем, по иному основанию [3]). Робинсон продемонстрировал, что фактически всякое лексическое определение является или лексикографическим — согласно Куайну, лексикограф лишь фиксирует сложившуюся практику употребления лексемы [4, с. 51], — или нормативным (legislative), результатом которого оказывается конструируемая исследователем норма будущего употребления [14, с. 28–37]. Однако считать, что лексическое определение может оказаться эффективным определением понятия, едва ли реалистично, коль скоро оно, как правило, не фиксирует полисемию как значимый элемент содержания понятий.

Пример простейшего семиотического обязательства может быть приведен в ходе интерпретации двух приведенных выше определений. В литературе достаточно часто встречается тезис о том, что лексическое определение (семантическое или номинальное) — это определение конкретной единицы языка. В семантическом определении подчеркивается, что понятие «религия» используется в четырех значениях. В свою очередь, в лексическом определении фиксируются свойства единицы языка, при том что остается открытым вопрос, какие свойства приписываются определяемой единице языка: остается она лексемой, единицей словаря, элементом предметной лексики или понятием (конкретным, абстрактным). Именно поэтому оказывается возможным истолковать данное выше определение как набор омонимов. Поскольку для семантического определения это очевидно не так (Dfd фиксируется как понятие), семиотическим обязательством имплицитно предписывается многозначность как условие эффективного использования понятия. Так, использование понятия «религия» в качестве x (R1) требует возможности его использования в качестве x (R2), x (R3) и т. д.

Примечательно, что вне зависимости от того, конкретным («вот это нечто, что я называю “религия”») или абстрактным («всякая возможная религия») понятием является наш дефиниендум «религия», существует скрытая закономерность рассматривать первое как частный случай второго, т. е. как квантификацию. Действительно, когда говорится «всякая возможная религия, например вот эта», имеет место ожидание: поскольку это нечто, определенное конкретным образом, свидетельствует об определенности некоторой общности, последняя может выступать как условие осмысленности всякого конкретного понятия.

Это скрытое соответствие, как правило, трактуется вполне метафизически, т. е. становится реализацией какого-то онтологического обязательства, например, «эта религия х есть xY, поскольку Религия есть Y». Можно указать на несколько вариантов исключения такой метафизики, в том случае если она расценивается как нежелательная. Возможно считать абстрактное и конкретное понятия «религия» омонимами, что, однако, может привести к своего рода мереологическому нигилизму, в свете которого проблема определения сложных объектов снимается вовсе; интересно, что последовательный номинализм, вероятно, должен привести к сходным результатам. Также возможен отказ от употребления понятия «религия» и введение технического термина, содержание и смысл которого будут контекстуально ограничены дискурсом.

Очевидно, что предложенные выше варианты решения адекватны лишь тогда, когда определение представляет собой результат развития некой познавательной ситуации, в которой устанавливается соответствие между дефиниендумом и дефиниенсом. В случае сложных объектов, которые концептуализируются понятием, определение всегда будет иметь в качестве Dfd один из аспектов объекта. Подобная аспектуальность свидетельствует о том, что семиотические обязательства вынуждают не просто подобрать для Dfd соответствующий дефиниенс, но и наоборот. Иными словами, в ситуации определения сложных объектов «дефиниендум» представляет собой некий комплекс возможных вариантов, выбор в пользу которых осуществляется благодаря наличию возможных дефиниенсов, эпистемологически релевантных ситуации. В этом случае проблема противоречивого определения элиминируется как не имеющая отношения к делу.

Процесс селекции возможных дефиниендумов в ситуации определения позволяет рассмотреть подобные случаи как остенсивные. Действительно, выше говорилось о том, что смысл таких определений задается множеством контекстов употребления, каждый из которых указывает на ситуацию, адекватную понятию. В этом отношении понятие «религия» всегда будет автореференцией, а потому вне квантификации не обладает никаким экстенсионалом. В свою очередь квантификация предполагает редукцию понятия к экземпляру («вот эта религия», «всякая религия из множества, например вот эта» и т. п.); таким образом, определение сложных объектов всегда будет остенсивной практикой, концептуализирующей использование понятия.

Примечательно, что на возможность остенсивного определения религии впервые указал еще М. Спиро в программной статье 1966 г. [17], в которой, в частности, была предложена первая дихотомическая классификация определений, распределяющая все дефиниции на два типа — содержательные и функциональные. Согласно Спиро, в основе содержательных определений лежит указание на конкретную «составляющую» религии [17, с. 90], например веру в сверхъестественных существ, причем дефиниендумом является именно термин (term). В рамках этого подхода осмысленность определения зависит от его наглядности (как непротиворечия интуитивному содержанию понятия), а именно от отсылки к наиболее очевидному экземпляру понятия. При этом природа дефиниендума остается неясной, коль скоро понятие не сводится к однозначному экземпляру (ведь определение может быть более или менее наглядным).

Уместность семиотического истолкования дефиниендума в научном исследовании может быть продемонстрирована в частности тем, что позволяет избежать онтологического истолкования референта. В силу регулярного смешения уровней концептуализации, описанного выше, субъект высказывания склонен рассматривать, например, имя класса как смысл понятия, коль скоро то, благодаря чему объект выделяется из фона, воспроизводит его сущностность. Если рассматривать дефиниендум как сложный семиотический объект, то проблема референции может до известной степени сниматься; референтом дефиниендума в случае сложного понятия может быть множество возможных смыслов этого понятия. Следует отметить, что в такой интерпретации сложный объект является не только предметом, но и результатом определения.

Итак, мы надеемся, нам удалось показать, что интерпретация семиотических аспектов процедуры определения позволяет сформулировать следующие выводы. Семантические определения, в том случае если их дефиниендумом являются сложные объекты, можно истолковать как остенсивные практики, познавательное значение которых состоит в демонстрации классов ситуаций осмысленного употребления понятия. Эффективное использование собственно лексического определения понятий возможно при условии экспликации соответствующих семиотических соглашений. При этом сама ситуация определения сложных понятий предполагает в качестве условия установления синонимии не только селекцию дефиниенсов, но также и селекцию соответствующих дефиниендумов. Наконец, с семиотической точки зрения «религия» именует скорее сеть значений или принцип, в соответствии с которым разнородные и разноуровневые понятия, концептуализируемые разнообразной по составу лексикой — обряд, святой, молитва, очищение, намаз, бодхисаттва и пр., — организуются в классы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Витгенштейн Л. Философские работы / Пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. — Ч. I. — М.: Гнозис, 1994.

2. Карнап Р. Значение и необходимость. — М., 1959.

3. Котарбинский Т. Элементы теории познания, формальной логики и методологии наук. — М., 1963.

4. Куайн У. В. О. Две догмы эмпиризма // С точки зрения логики: 9 логико-философских очерков / Пер. с англ. В. А. Ладова и В. А. Суровцева; под общ. ред. В. А. Суровцева. — М., 2010. — С. 45–80.

5. Куайн У. В. О. О том, что есть // С точки зрения логики: 9 логико-философских очерков / Пер. с англ. В. А. Ладова и В. А. Суровцева; Под общ. ред. В. А. Суровцева. — М., 2010. — С. 21–44.

6. Лайонз Дж. Лингвистическая семантика. Введение / Пер. с англ. В. Морозова, И. Шатуновского. — М.: Языки славянской культуры, 2003.

7. Попа К. Теория определения. — М., 1976.

8. Рассел Б. Человеческое познание: Его сфера и границы / Пер. с англ. Н. В. Воробьева;

Науч. ред. Э. Кольман. — Киев: Ника-Центр, 1997.

9. Смирнов В. А. Логические методы анализа научного знания / Под ред. В. Н. Садовского

и В. А. Бочарова. — М.: Эдиториал УРСС, 2002.

10. Clark M. Intentional Objects // Analysis. —Vol. 25, N 3. — 1965. — P. 123–128.

11. Crane T. Intentional objects // Ratio. — Vol. 14. — 2001. — P. 336–349.

12. Hodges W. Tarski’s Theory of Definition // New Essays on Tarski and Philosophy / Ed.

Patterson D. — Oxford; New York, 2008. — P. 94–132.

13. Pfleiderer O. Religion und Religionen. — Munchen, 1906.

14. Robinson R. Definition. — Oxford, 1968.

15. Smith J. Z. Religion, Religions, Religious // Relating Religion: Essays in the Study of Religion.

Chicago; London, 2004. — P. 179–196.

16. Snoek J. A. M. Defining “Religions” as the Domain of Study of the Empirical Sciences of Religions // The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts, and Contests / Eds. Platvoet J. G., Molendijk A. L. — Leiden; Boston; Koln, 1999. — P. 313–333.

17. Spiro M. Religion: Problems of Definition and Explanation // Anthropological Approaches to the Study of Religion / Ed. M. Banton. — London, 1966. — P. 85–126.

18. The Oxford English Dictionary. — Vol. II. — Oxford University Press, 1971.

19. The Wordsworth Dictionary of Beliefs and Religions / Ed. R. Goring. — Edinburgh, 1995.

Рахманин А. Ю. Семиотические аспекты процедуры определения (на примере определений религии) // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2014. Том 15. Вып. 4. — СПб.: Издательство РХГА, 2014. — C. 200-211