Ряд недавних исследований привлек внимание к тому, как изучение религии и религиозные искания переплетались в европейской и американской культурах в XIX и XX веках. Например, Энн Тейвз, Ли Шмидт и Ханс Киппенберг указывают на то, как тревоги и дилеммы протестантов формировали научное мышление в отношении таких категорий, как опыт и «мистицизм». Однако ученых меньше интересовала другая сторона этой повестки — другими словами, то, как наука изменила религиозную веру и практику. Первые американцы, изучавшие религию с научной точки зрения, американские психологи религии, служат особенно полезной иллюстрацией того, как научные методы повлияли на современные способы верования, но исторических исследований, посвященных ключевым фигурам, по-прежнему мало. Например, остается мало критических работ о пионерах психологии религии — Эдвине Старбаке (1866–1947), Джордже Коу (1862–1951), Джеймсе Биссетте Пратте (1875-1944) и Грэнвилле Стэнли Холле (1844-1924) — и их способах изучения и попытках реформировать религию. Заметным исключением является, конечно, литература об Уильяме Джеймсе, включающая огромное количество диссертаций и монографий, в том числе несколько важных исследований, посвященных «Многообразию религиозного опыта» и другим усилиям Джеймса по созданию науки о религии. Но даже в исследованиях, посвященных Джеймсу, не рассматривается вопрос о том, как он и другие люди использовали науку для реформирования религиозной веры и оживления американской культуры. Учитывая тот факт, что Джеймс считал себя психологом, привлекал к своей работе широкий круг неврологов, физиологов и психологов, а также широко опирался на таких психологов, как Джордж Коу и Эдвин Старбак, удивительно, что эти аспекты были упущены из виду. Его долг перед психологом Эдвином Старбаком особенно примечателен. В «Многообразии» он использует или ссылается на эмпирические работы Старбака двадцать шесть раз, тридцать семь раз использует данные опросников и сорок шесть раз упоминает Старбака, что примерно эквивалентно одному разу на каждые шесть страниц текста1.

Указывая на то, как в истории религиоведения часто переплетались научные и религиозные искания, я утверждаю, что ранние американские психологи религии начали свои исследования, чтобы реформировать концепции религиозного опыта и сделать религиозную веру вновь возможной для себя и других современных интеллектуалов. Чтобы понять, как именно это произошло, я обращаюсь к жизни и работе Эдвина Старбака, пионера психологии религии, чья жизнь хорошо освещает заботы и трудности многих американских психологов религии первого поколения. Как и другие психологи религии, Старбак пережил подростковое обращение, которое стало началом его пожизненного интереса к этой теме. Всю оставшуюся часть своей карьеры он провел, собирая рассказы из первых рук о протестантских обращениях, упорядочивая и соотнося их различные параметры — и все потому, что надеялся, что эта работа позволит исключить локальные и несущественные элементы из определений (“истинного”) религиозного опыта, отделить “здоровые” типы религии от “нездоровых” и установить диапазон легитимных религиозных мыслей и действий. Он был уверен, что применение научных методов к самым глубоким религиозным переживаниям — их исследование, сортировка и изучение «законов» их роста — сделает эти глубинные части «я» менее загадочными. «Но чтобы поднять [опыт] над суевериями, чтобы жить в нем, чтобы сделать его надежным, прочным, растущим достоянием человечества, — утверждал Старбак в своем исследовании религиозного опыта 1898 года, — он должен иметь тысячу мысленных тропинок, ведущих в его святая святых»2. Психология религии была для Старбака «мысленной тропой» к глубокой, внутренней части религиозной жизни; и по мере того, как эта наука прокладывала себе путь к ядру религиозного «я», она отсекала и разрушала непонятные суеверия, старые теологические представления и ограниченные концепции веры. «Множество суеверий и нелепостей обречены свернуть свои палатки», — радовался Старбак в письме Уильяму Джеймсу в 1902 году. «Люди начнут жить в новой эре религиозного опыта, прежде чем узнают об этом»3. Старбак неустанно пропагандировал эмпирическое изучение религии не только как новую форму знания, но и как важный метод для создания более совершенных и здоровых способов осмысления и исповедания религии. Его жизнь наглядно демонстрирует, что научные исследования и методы создают новые возможности для религиозных способов существования в мире.

Опыт, полученный из первых рук

Как и у многих других психологов религии, интерес Старбака к религиозному опыту начался с юношеского обращения в евангельское христианство, к которому он впоследствии относился с тревогой, недоумением и иногда с ностальгией. Поначалу это обращение казалось мощным и подлинным событием, но вскоре он задумался, не могло ли оно быть вызвано социальным давлением и заразительным религиозным возбуждением. Возможно, весь этот эпизод был надуманным и бессмысленным. «В пылу возбуждения на собраниях Центра я прошел через формы этого публичного принятия, — вспоминал он, — не чувствуя в тот момент негативного подтекста в том, что мое сердце не было в целом “отдано Господу” в течение предыдущих месяцев»4. Воспитанный в благочестивой квакерской семье, Старбак изо всех сил старался повторять привычные ритмы евангельского обращения, которые, когда срабатывали, приводили людей в движение от глубокого убеждения в грехе к радости, свидетельствующей об освобождении от него. Но Старбак так и не смог убедить себя в том, что он полностью грешен, и публичное исповедание веры, на которое он решился, в итоге оказалось лишь наполовину искренним. И все же в этом опыте было достаточно духовного облегчения и эмоциональной силы, чтобы заставить Старбака задуматься. Возможно ли, чтобы столь драматический опыт был подлинным или полезным? Если да, то почему эти глубокие, бодрящие эмоции облекались в столь “непристойные” и “неестественные” формы, такие как экстатическое поведение при возрождении? Возможно ли как-то отделить жизненную силу и интенсивность этих переживаний от их непристойного контекста и таким образом вернуть современным верующим их духовную силу? Старбак был не единственным, кого интересовали подобные вопросы. Другие ранние психологи религии, такие как Джордж Коу и Джеймс Леуба, искали ответы на эти вопросы с интенсивностью, которая исходила от их собственных непонятных, неудавшихся обращений.

Когда Старбак поступил в Гарвардскую школу богословия в 1893 году, он все еще задавался вопросом о том, как лучше объяснить свой евангельский опыт и, возможно, извлечь из него что-то ценное. Позже он вспоминал, что, когда он поступил в Гарвард, его «главным руководящим принципом было то, что [его курс] обучения должен быть связан в первую очередь с непосредственным религиозным опытом людей, не столько с их теориями о религии, сколько с их реальным опытом»5.

Теории о религии, как он был убежден, «однажды оторваны от жизненно важных источников поведения и оценок»; исторические записи и социологические утверждения о религии «трижды оторваны и представляют собой, насколько нам известно, лишь сгущенные, обесцвеченные и искаженные подобия реального опыта». «Необходимо, — настаивал Старбак, модифицируя Эмерсона, — уловить из первых рук ощущения духовности»6. Но как? Как уловить эти неопосредованные духовные импульсы? Какой инструмент можно использовать? В какой-то момент Старбак решил исследовать эти неуловимые факты с помощью анкет, в которых подробно рассказывалось об «ощущениях божественного присутствия», «реальных ощущениях чувства причастия во время церемонии причащения» и, прежде всего, о том, что люди испытывали во время обращений?7 Он тщательно составлял вопросы, надеясь, по его словам, «пробудить» своих респондентов определенным образом, пытаясь вызвать их непосредственную реакцию. Он считал, что «то, что спонтанно прозвучит, будет наиболее жизненно важными и существенными элементами опыта», глубокими внутренними особенностями, которые ближе к «работе жизненных сил»8. Во многом это была типичная цель религиозных либералов конца XIX века: отделить существенные внутренние аспекты религиозного опыта от их менее важных, внешних проявлений. Он был первым, кто использовал опросник для исследования такого рода религиозного опыта»9.

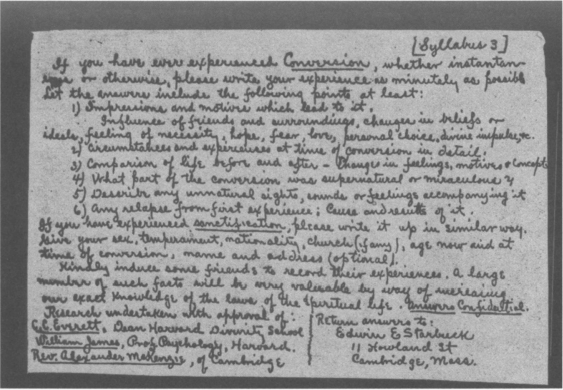

Поначалу беседы с друзьями и знакомыми об их религиозных переживаниях казались хорошим решением, но со временем Старбак пожалел, что попытался научно изучить внутреннюю жизнь соратников и сокурсников по аспирантуре. Когда он раздавал анкеты знакомым в Кембридже и окрестностях, многие считали его опросы грубыми и навязчивыми. (См. самую первую анкету, представленную на рис. 1).

Рисунок 1. «Моральная и духовная вивисекция». Старбак попытался препарировать духовную жизнь Америки в этом, своем первом исследовании обращения. Из Edwin D. Starbuck «Religion’s Use of Me», 1937. Перепечатано с разрешения издательства Ayer Company.

Хотя Старбак задумывал эти опросники как способ понять и укрепить самые глубокие и существенные части религиозного «я», некоторые видели в них холодные научные инструменты, способные уничтожить, а не наполнить энергией их духовные способности. Когда наставник Старбака Уильям Джеймс получил копию опроса, он был полон сомнений. «Это Новая Англия, — предупредил он, — и люди здесь не ответят на подобный инквизиторский документ»10. Старбак заверил Джеймса, что его план сработает. «Я уговариваю их; объясняю, что это начало новой науки в мире — психологии религии, и мы должны получить факты»11. Но, по крайней мере, на первых порах Джеймс, похоже, был прав. Старбак получил несколько писем с жалобами и упреками. Было немало людей, которые не разделяли энтузиазма Старбака в отношении этой новой науки, и еще больше тех, кто положительно относился к попыткам эмпирического изучения фактов духовной жизни и их духовных возможностей. Не сводит ли это таинственные, духовные вещи к естественным законам? Даже религиозный либерал и реформатор Томас Уэнтворт Хиггинсон жаловался Джеймсу, что анкета Старбака равносильна «моральной и духовной вивисекции». Он спросил Джеймса, не является ли его одобрительная подпись подделкой12. Ситуация ухудшилась, когда Старбак представил свои выводы в классе философии религии К. К. Эверетта. В этой обстановке, обычно вполне коллегиальной, встревоженные студенты набросились на него с возражениями, а один из них, Эдвард Борнкамп, выпрямившись и с лицом «белым от волнения», воскликнул: «Это все ложь!». И все это происходило в либеральной Гарвардской школе богословия13.

Рисунок 2. Класс Гарвардской школы богословия (Harvard Divinity School) 1895 года. Гарвардская школа богословия, коллекция фотографий bMS445, Богословская библиотека Андовер-Гарвард. Старбак — первый человек в верхнем ряду, крайний слева; Анна Диллер, его будущая жена и одна из первых женщин в HIDS, стоит в верхнем ряду, седьмая слева; К. К. Эверетт сидит чуть ниже и левее Диллер; Эдвард Борнкамп, в более спокойном настроении, откинулся на спинку стула со своей шляпой в третьем ряду, крайний слева.

В конце концов Старбак подготовил две статьи о религиозном опыте, которые впоследствии вошли в книгу под названием «The Psychology of Religion», опубликованную в Лондоне в 1898 году. Это была первая полноформатная книга американского психолога о религии14. Хотя в книге в общих чертах говорится о «религии» и «религиозном опыте», на самом деле она пытается измерить и объяснить только один вид опыта — евангельское обращение. Личные причины Старбака сосредоточиться на евангелизме достаточно ясны; но у него были и интеллектуальные причины, поскольку он знал достаточно о зарождающейся науке о религиях, чтобы понять, что американские евангелисты с их неконтролируемыми припадками и священными конвульсиями проявляют те примитивные религиозные элементы, которые европейские ученые изучали в церемониях аборигенов. Старбак рассматривал обращение американских евангелистов в экстатическую веру, называя ее «самым драматичным центром бури в религиозном опыте», событием, бурлящим инстинктами и первобытными эмоциями15. Как и европейские коллеги, американские интеллектуалы вроде Старбака задавались вопросом, можно ли эти и другие странные проявления первобытности как-то использовать в сверхцивилизованном современном мире.

Старбак нашел данные для своего исследования не в городской Америке, а в суровом и неуклюжем приграничье — и в жестикулирующих фигурах, в основном, американских методистов. Его книга 1898 года полна бурных методистских эмоций и свидетельств, которые он изо всех сил старается превратить в бесстрастную статистику. В первой части книги он использовал разные анкеты. Первая дала 192 ответа (120 женщин; 72 мужчины) от протестантских христиан со всех Соединенных Штатов, причем методисты составляли большинство. Он дополнил эту анкету более узкоспециализированными опросами по вопросам обращения и стадий жизненного цикла. Эти опросы были распространены в трех местах: 1) на собрании Женского христианского союза умеренности в Калифорнии (в основном методисты), 2) в двух полках солдат из Лоуа и Теннесси, расквартированных в то время в Сан-Франциско, и 3) среди нескольких участников методистской конференции в Санта-Барбаре, Калифорния.

Старбак также использовал данные о возрасте обращения к вере из архива выпускников Богословской семинарии Дрю (опять же, методистской). В первой части книги Старбак определил эмоции, которые инициируют и сопровождают обращение, связал стили обращения с различными темпераментами и биологическими типами и, опираясь на ряд других важных психологических исследований, предложил способы, которыми переживания обращения могут помочь молодым людям стать зрелыми. Во второй части книги он выявил другую модель религиозного развития — модель «постепенного роста», которая, как представляется, более распространена среди интеллектуалов. В группе постепенного роста были более равномерно представлены конфессии, и большинство респондентов имели высшее образование16. Этот факт не остался незамеченным Старбаком и другими психологами-религиоведами. Были ли образованные люди менее склонны к обращению в евангелическую веру?

Яркой особенностью книги Старбака является внушительный аппарат измерений, который он использовал главным образом для того, чтобы сделать религиозный опыт более упорядоченным и понятным. В книге не менее тридцати двух приложений — замечательные диаграммы религиозного развития; графики, соотносящие обращение с возрастом, полом, ростом тела, эмоциями и темпераментом; таблицы, измеряющие частоту постконверсионной тревоги, религиозных сомнений и интенсивность определенных убеждений. Старбак наносил на карту внутренние векторы сомнений и разврата, тревоги и экстаза, проводил инвентаризацию загадочных психических явлений, которые ставили его в тупик. Он обнаружил, что существует множество способов использовать эмпирические методы, чтобы привнести «немного связности и постоянства в то, что постоянно течет» — множество способов, говорил он в разных контекстах, использовать науку, чтобы «сделать возможным постижение новых областей в духовной жизни человека»17. Научное исследование показало, как происходит духовное развитие, сведя поразительное разнообразие опыта американских евангелистов, со всеми их соматическими и эмоциональными вариациями, к набору упорядоченных законов и закономерностей. Для Старбака эта процедура принесла несколько важнейших результатов. Это привело к тому, что божественная сила, стоящая за религиозным опытом, стала не страшным и непредсказуемым агентом внезапных обращений, а архитектором упорядоченной вселенной, которой можно восхищаться и лучше понимать, занося ее земные проявления в научные таблицы и диаграммы. Это был религиозный мир, в котором Старбак хотел жить, мир, в котором Бог действовал предсказуемыми способами, а люди ощущали его имманентное присутствие в законах природы.

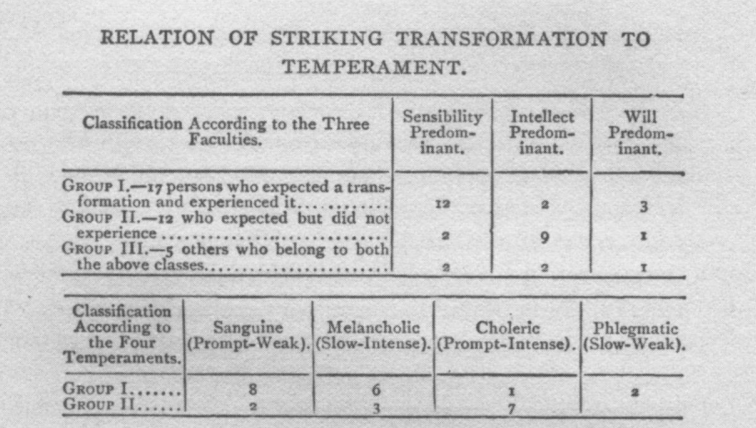

Способы упорядочивания и соотнесения переживай Старбака привели его к другим важным духовным открытиям. Анализируя законы и общие черты евангельского опыта, он и еще один ранний психолог религии по имени Джордж Коу, методист, который также не пережил евангельского обращения, наткнулись на ответ на давно волновавший их вопрос — почему некоторые люди хотят и пытаются совершить резкое обращение, но не могут. Ответ был связан с темпераментом. Различные типы личности предрасполагают людей к тому или иному типу религиозного развития. «Там, где ожидание [обращения] оправдывается, — объясняет Старбак, — в резких переживаниях явно преобладает чувствительность; но там, где ожидание разочаровывает, столь же явно преобладает интеллект». Те, кто имел высокие показатели чувствительности (чувств), а также те, кто был более восприимчив к социальному давлению или был интровертом, с большей вероятностью переживали резкие обращения. С другой стороны, интеллектуалы, включая психологов, обычно имели «преобладающий интеллект»18. Для иллюстрации различий между типами личности Старбак позаимствовал таблицу из неопубликованной тогда рукописи Коу (рис. 3).

Рисунок 3. Соотношение темперамента и восприимчивости к евангельскому обращению. Из книги George Coe, The Spiritual Life, 1900.

Другие исследования подтвердили, что более образованные американцы были менее восприимчивы к евангелическим формам религиозного воспитания. Однако это не означает, что молодые интеллектуалы не проходили через периоды религиозного обращения, кризиса или адаптации. Такие периоды были непременным условием подросткового возраста. Это всего лишь означает, что разные люди по-разному преодолевали вехи развития в этот период. У одних это происходило постепенно19.

Старбак использовал такие категории, как “естественное”/”неестественное”, чтобы структурировать свои данные и сделать ряд нормативных утверждений об опыте. Существует “естественная”, а значит, “хорошая” и “полезная” сущность опыта; и есть №неестественная№, а значит, “плохая” и “вредная” внешняя модель поведения, которая сопровождает религиозный опыт. Резкие и внезапные обращения евангелистов обычно относились к последней категории — они были чрезмерно иррациональны и потенциально вредны, — и Старбак лично знал, что они вызывают тревогу и эмоциональные трудности, когда неуместно навязываются молодым людям. Старбак советовал: «Пагубность внушения факта греха и личного недостоинства, нагнетания на подростка… ужасов вечного наказания, чрезмерного подчеркивания идеала совершенства, вместо того чтобы стимулировать замирающую и недоверчивую душу к полезной деятельности — эти и другие многочисленные неосторожности, которым так часто потворствуют, нужно только увидеть, чтобы избежать»20.

Старбак смог эмпирически показать, что чрезмерные эмоции, вызванные пробуждением, приводят к психологическим отклонениям, религиозной болезненности и аморальному поведению. Его поддержали либеральные христианские психологи, такие как Джордж Каттен, которые эмпирически показали, что новообращенные, пережившие бурные евангельские переживания, были менее искушенными в решении моральных вопросов и с меньшей вероятностью оставались верующими в течение длительного времени21. Подобные эмпирические выводы могут быть подкреплены существующими представлениями о расе. Старбак и многие другие разработали способы измерения и корреляции таких параметров личности, как доверчивость и вера, и обнаружили, что эти черты характера в изобилии присутствуют у афроамериканцев, коренных американцев и других первобытных народов. Старбак надеялся, что все меньше и меньше людей, особенно небелых американцев, будут поддаваться на чрезмерно эмоциональные приемы, сфабрикованные странствующими евангелистами22.

Однако во всей работе Старбака присутствовала внутренняя двойственность: хотя он считал евангелизм чрезмерным и вредным способом стимулирования религиозного «я», нельзя было отрицать, что евангельские обращения были энергичными и мощными. Старбак видел, как евангелический опыт помогает молодым людям в короткие сроки сформировать мощную религиозную идентичность. Оказалось, что они катализируют психологический и духовный рост.

«Если допустить, что высшее сознание обусловлено наиболее высоко и идеально организованной нервной системой; что новые идеи предполагают функционирование новых участков нервной системы; что нервные элементы, участвующие в духовном прозрении, уже сформированы и готовы к работе, если только привести их в правильную координацию, то можно представить, что во время интенсивных переживаний, сопровождающих обращение, под воздействием эмоционального давления, оно приводит к гармонии между этими элементами, на достижение которой могли уйти месяцы или даже годы»23.

В этом и других отрывках Старбак задается вопросом об эмоциональной силе евангельского обращения и обсуждает его способы активизации эмоциональных и духовных способностей человека. Переживания, связанные с обращением, были важны, если они не были чрезмерными и если они понимались в более широком контексте развития. Сложность заключалась в том, чтобы осознать полезные составляющие этого опыта и отделить их от всего остального. В этом и заключалась дилемма Старбака: как ему и другим психологам извлечь часть первобытной интенсивности из явлений, которые, по крайней мере на поверхности, были так сильно непривлекательны? Над этой же дилеммой бился один из наставников Старбака в Гарварде, признанный философ и психолог, заинтересовавшийся эмпирическими исследованиями религии, — Уильям Джеймс.

White C. A measured faith: Edwin Starbuck, William James, and the scientific reform of religious experience //Harvard Theological Review. – 2008. – Т. 101. – №. 3–4. – С. 431–450.

(Продолжение в следующих частях)

1 Полвека назад Дэвид Бремер отметил «недостаток исторических исследований в психологии религии» и призвал к новым, серьезным исследованиям пионеров в этой области — но его призыв, по словам Говарда Бута, был проигнорирован. См. David Henry Bremer, «George Albert Coe’s Contribution to the Psychology of Religion» (Ph.D. diss., Boston University, 1949) 7; и John Howard Booth, «Edwin Diller Starbuck: Pioneer in the Psychology of Religion» (Ph.D. diss., University of Iowa, 1972) 1. Кроме Джеймса, единственной крупной фигурой в психологии религии, привлекшей внимание, был основатель американской психологии и ее движущая сила Г. Стэнли Холл. К сожалению, единственная научная биография Холла очень кратко упоминает о сильных религиозных чувствах Холла и его ключевой роли в психологии религии. Автор, Дороти Росс, сожалеет об этом упущении и предвидит разочарование историков религии, которые, возможно, ожидали «анализа институционального и доктринального контекста американского протестантизма, на который была направлена зрелая психология религии Холла» (Dorothy Ross, G. Stanley Hall: The Psychologist as Prophet [Chicago: University of Chicago Press, 1972] xvi). Одна из недавних работ, в которой психологам религии удалось вписать себя в более широкий контекст, — это «Fits, Trances and Visions» Энн Тейвз, книга, которой я очень обязан и которая посвящает по крайней мере одну главу тому, как эти мыслители объясняли религиозный опыт и пытались его реформировать. Рассматривая, в частности, вклад Джеймса и Коу, Тейвз утверждает, что психологи религии приняли подсознание в качестве важнейшей посреднической категории и превратили эту категорию в важный аналитический инструмент в изучении религии. Ann Taves, Fits, Trances and Visions: Experiencing Religion and Explaining Experience from Wesley to James (Princeton: Princeton University Press, 1999) 253-307. См. также Leigh Schmidt, «The Making of Modern Mysticism», Journal of the American Academy of Religion 71 (2003) 273–302; и Hans Kippenberg, Discovering Religious History in the Modern Age (Princeton: Princeton University Press, 2002).

2 Edwin Diller Starbuck, The Psychology of Religion: An Empirical Religious Consciousness (London: Walter Scott, 1900).

3 Edwin Diller Starbuck to William James, 23 August 1902, William James Papers, Houghton Library.

4 Edwin Starbuck, «Religion’s Use of Me,» in Religion in Transition (ed. Vergilius Ferm; New York: Macmillan Co., 1937; repr. Freeport, N.Y.: Books for Libraries Press, 1969) 215.

5 Там же, 222–23.

6 Там же, 223.

7 Там же.

8 Там же 12–13.

9 Другой пионер в области психологии религии, аспирант Университета Кларка швейцарского происхождения Джеймс Леуба, провел эмпирические исследования — анкетирование и интервьюирование — религиозного опыта и опубликовал свои исследования за год до Старбака (в 1896 году). Но сначала Старбак начал свою работу в Гарварде. См. Booth, «Edwin Diller Starbuck», 40–41.

10 Edwin Starbuck, «A Student’s Impressions of James in the Middle ’90s», Psychological Review 50 (1943) 129.

11 Там же.

12 Starbuck, «Religion’s Use of Me», 225.

13 Там же, 226.

14 Две его статьи — «A Study of Conversion», American Journal of Psychology 8 (1897) 268–308 and «Contributions to the Psychology of Religion», American Journal of Psychology 9 (1897–1898) 70-124. Книга Старбака была первой в этом жанре, а его статьи — самыми амбициозными количественными исследованиями, проведенными до 1900 года. Однако были и другие ученые, работавшие в том же направлении, особенно те, кто интересовался связью конверсии с этапами жизненного цикла. Все они были связаны с Г. Стэнли Холлом из Университета Кларка. Самыми ранними исследованиями были: G. Stanley Hall, «The Moral and Religious Training of Children», Princeton Review 9 (1882) 26-45; A. H. Daniels, «The New Life: A Study in Regeneration», American Journal of Psychology 6 (1895) 61-103; and J. H. Leuba, «The Psychology of Religious Phenomena», American Journal of Psychology 7 (1896) 309-385. Исследование Леубы было наиболее количественным.

15 Starbuck, «Religion’s Use of Me», 223.

16 Starbuck, Psychology of Religion, 25-27, 186. Было несколько видных социологов, которые утверждали, что конверсия и другие религиозные состояния не являются здоровыми, в том числе известный французский обозреватель Гюстав Лебон и американский психолог Борис Сайдис. Старбак спорит с Сайдисом и другими в Psychology of Religion, 163–79.

17 Там же, 6–7.

18 Там же, с. 73.

19 О неудачах либерального обращения см. William Hutchison, «Cultural Strain and Protestant Liberalism», American Historical Review 76 (1971) 410. См. также George Coe, The Spiritual Life: Studies in the Science of Religion (New York: Eaton & Mains, 1900). Психолог-агностик Джеймс Леуба хорошо известен своими усилиями по документированию того, как образование противостоит евангельским убеждениям. Краткое изложение его работ см. в David M. Wulff, «James Henry Leuba: A Reassessment of a Swiss-American Pioneer», in Aspects in Contexts: Studies in the History of Psychology of Religion (ed. Jacob Belzen; Amsterdam: Rodopi, 1994) 25-44. См. также «Edwin Diller Starbuck». Подробнее о Коу, Старбаке и других либералах, изучавших опыт, см. в Christopher White, Unsettled Minds: Psychology and the American Search for Spiritual Assurance, 1830–1940 (Berkeley: University of California Press, 2008).

20 Starbuck, Psychology of Religion, 231.

21 George B. Cutten, The Psychological Phenomena of Christianity (New York: Charles Scribner’s Sons, 1908) 4, 171-73, 165. See also Starbuck, Psychology of Religion, 167-168.

22 О том, как общепринятые мнения о расе и поле сформировали психологические взгляды на религиозный опыт, см. в White, Unsettled Minds, chs 4 и 5.

23 Starbuck, Psychology of Religion, 406.