Хотя часть этого краткого исследования была озвучена на заседании секции Международной ассоциации по истории религии в Стокгольме в августе 1970 года, вскоре станет понятна уместность его появления в томе, посвященном памяти Зигфрида Моренца. Оно касается темы, которой он увлечённо занимался и в которую внес значительный вклад. Автор находит труды Моренца о египетской религии неизменно вдохновляющими и поучительными. Также он с теплотой вспоминает обаяние личности Моренца, испытанное после коллоквиума в Страсбурге в мае 1967 года.

Триадические системы стали характерной чертой египетской религии, и покойный профессор Зигфрид Моренц собрал в своей книге «Египетская религия» («Ägyptische Religion») ряд данных, свидетельствующих о том, что триада иногда воспринималась как единое целое, а концепции «три» и «один» были взаимосвязаны. Он также выдвинул тезис о том, что египетские идеи в конечном итоге оказали влияние на христианскую формулировку доктрины Троицы. Этот важный вопрос в настоящей работе рассматриваться не будет, хотя параллели с христианством будут приведены. Нас здесь интересует частота и характер упоминаний о единстве триады.

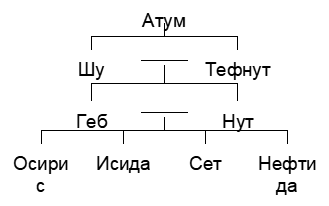

Гелиопольская Эннеада — одна из самых ранних засвидетельствованных божественных групп, и на первый взгляд может показаться, что она состоит из трёх триад. Действительно, Кеес в своей книге Götterglaube (2-е изд., 1956, стр. 155 и далее) утверждает, что как три в египетском языке обозначает множественность, так и трижды три, то есть девять, обозначает неограниченную множественность. В Текстах Пирамид (1655a-b) упоминается «Великая Эннеада Богов, которая находится в Гелиополе», они названы следующим образом, а их взаимоотношения подробно описаны в других источниках:

Похоже, что вся группа воспринимается как четыре пары божеств, каждая из которых включает бога и богиню-супругу, тогда как Атум стоит отдельно как изначальное божество, самосотворённое и создавшее Шу и Тефнут без помощи супруги. В одном известном заклинании из Текстов Саркофагов (заклинание 80, CT II 39b-e) первые три бога выделяются и рассматриваются как триада. Умерший, к которому относится это заклинание, отождествляет себя с Шу следующими словами:

Я — Жизнь, владыка лет, живущий до бесконечности, владыка вечности; я тот, кого Атум, старший, создал своей силой, когда породил Шу и Тефнут в Гелиополе, когда он был Единым и стал Тремя.

Именно последнее положение, использованное в отношении Атума, является поразительным и значимым для нашего исследования: «когда он был Один, а стал Тремя» (m wn.ƒ w’ì, m ḫpr.ƒ m ḫmt). Как указывает Моренц (Rel., стр. 153), здесь содержится глубокое различие между бытием (wnn) и становлением (ḫpr), и доктрина подчеркивает, что Атум остался Единым после того, как стал Тремя. Мы можем сопоставить это с формулой вероисповедания, утверждённой на Халкидонском соборе в 451 году, согласно которой и Христос, и Святой Дух исходят от Бога-Отца, хотя в западной церкви, начиная с Толедского собора 447 года, к описанию Святого Духа добавляется знаменитое filioque, приписывающее ему двойное происхождение — от Отца и Сына. Единство божества в Троице часто подчёркивается; так Августин в «О Троице» 1,7 говорит: «Они не три бога, но один Бог».

Более распространённой формой семейной триады в египетской традиции, конечно, была связка «отец — мать — сын», как, например, Осирис, Исида и Гор; или Амон, Мут и Хонсу в Фивах; или Птах, Сехмет и Нефертум в Мемфисе. В Мемфисе также поклонялись полностью мужской триаде — Птаху, Сокару и Осирису. Моренц указывает (стр. 150), что эта триада часто упоминается и трактуется в заупокойных молитвах как единое целое: используется форма глагола в единственном числе — «пусть он даст» (dì.ƒ), хотя иногда встречается и форма во множественном числе — «пусть они дадут» (dì.sn). Если используется единственное число, означает ли это, что триада концептуально рассматривается как единое божество? В грамматическом смысле — безусловно да, и здесь можно провести аналогию с использованием собирательных существительных. Так, например, Psḏ nṯrw (Эннеада богов) также может трактоваться как во множественном, так и в единственном числе (см. Wb. I, 559), и, следовательно, теологические выводы на основе только грамматического явления делать трудно. Однако в случае с Птахом-Сокаром-Осирисом может происходить нечто иное. Здесь, похоже, действует процесс слияния или ассимиляции. Когда используется множественное число, можно предположить, что они по-прежнему считаются отдельными богами, но все более частое использование единственного числа указывает на синкретическое единство. Так, в эпоху Двадцать пятой династии, как указывает Леклан (см. Recherches sur les monuments Thébains de la XXVe dynastie dite éthiopienne, стр. 269, прим. 4), Птах-Сокар-Осирис называется «владыкой тайного святилища» (nb styt), а Леклан называет его «композитным богом» (le dieu composite). Он сравнивает (с. 318) другие популярные группировки того времени: Амон-Ра-Монту, Амон-Ра-Хорахте, Амон-Ра-Атум, Ра-Хорахте-Осирис и даже Ра-Хорахте-Атум-Осирис. В этих троичных группировках мы, кажется, имеем дело уже не с триадой, а с единым составным божеством.То же самое справедливо и для Амон-Ра-Хорахте в позднерамессидских письмах, где используется местоимение в единственном числе: «когда он восходит и заходит»; см. A.M. Bakir, Egyptian Epistolography, Каир, 1970, стр. 59.

Одно из наиболее убедительных высказываний, касающихся теологии Аписа, приводится Моренцем. Оно встречается в так называемой Демотической Хронике как обращение к оракулу, в котором Апис прежде всего упоминается трижды:

«Апис, Апис, Апис», то есть Птах, Пре, Харсиес, которые являются владыками должности государя. . .. . Три бога обозначают Аписа. Апис — это Птах, Апис — это Пре, Апис — это Харсиес.

(Spiogolberg , Die sogenannte Demotische Chronik,

Leipzig 1914, V, 12-13, p. 12).

Следовательно, подразумевается, что эти три бога включаются в образ Аписа; по сути, они являются тремя его формами. Это напоминает учение некоторых раннехристианских мыслителей, согласно которому Бог в Троице проявляется в трёх аспектах или модусах — как Отец, Сын и Святой Дух, при этом первенство отдается концепции Бога как такового. В случае быка-Аписа это уже поздняя стадия развития культа. Первоначально будучи самостоятельным божеством, Апис затем оказывается в подчинённом положении по отношению к Птаху или Осирису — его описывают как ба одного из них. Но теперь два очень важных бога, Птах и Ра, представлены как аспекты самого Аписа. Таким образом, здесь мы видим троичную концепцию с ярко выраженными теологическими акцентами на превосходстве.

Мертвого быка Аписа часто называли Осирисом-Аписом и текст времён эпохи Рамессидов (Mariette, Le Sérapeum de Memphis, III, табл. 8) был интерпретирован и Эберхардом Отто (Stierkulte, 32) и Моренцем (Morenz, op. cit. 150) как объединение Осириса-Аписа с Атумом и Хором в триаду, воспринимаемую как единство и фактически одно божество. Краткий текст переводится названными учеными следующим образом:

Осирис = Апис-Атум-Хор одновременно великий бог.

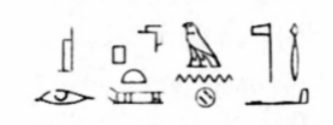

Так это выглядит в иероглифическом написании:

и судя по всему, что после имени Гора чтение n sp, «вместе», ни в коем случае не вызывает сомнений. Более вероятно, как предполагается, что следует читать Nḫny, что указывает на Хора из Нехена (Иераконполя; другие случаи см. в Wb. II, 310,14.). Если принять эту интерпретацию, то выражение «Великий Бог» скорее всего относится не ко всей триаде, а именно к последнему названному — Хору из Нехена. Существуют и другие примеры, где три имени сливаются и рассматриваются как одно, как, например, Птах-Сокар-Осирис. Но поскольку в данном случае тройственное объединение необычно, маловероятно, что титул «Великий Бог» описывает их как единое целое.

Если этот пример следует отвергнуть, то не вызывает сомнений знаменитое высказывание из Лейденского гимна Амону (IV, 21–22), которое обычно переводится так:

Трое — все боги: Амон, Ра, Птах. Нет никого, кто мог бы сравниться с ними. Тот, кто скрывает свое имя как Амон (ìmn … ìmn), он — Ра в облике, его тело — Птах.

(Zandee , De Hymnen aan Amon van P. Leiden, I, 350, IV, 21-22).

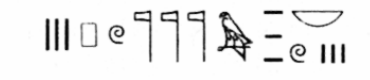

Первое предложение, возможно, вызывает сомнения, хотя ученые единодушно считают его вышеприведенным: см. Gardiner, ZÄS 42, 1905, 35; Sitzb. Berlin 1923, 73; Zandee, op. cit, 87. «Три — это все боги» должно означать, что все боги действительно сводимы к трем — замечательное и беспрецедентное утверждение. По-египетски это ḫmt pw nṯrw nbw:

И хотя общепринятый перевод вполне возможен, его также можно перевести следующим образом: «Трое — это боги, (которые являются) владыками». Слово nbw («владыки») в таком случае будет противопоставлено nṯrw («боги»), но с особым акцентом. Написание nbw в данном контексте оставляет открытым вопрос о том является ли оно существительным или прилагательным. В единственном числе слово nb («владыка») иногда сопровождается детерминативом в виде сокола или знака божества, но чаще всего появляется без него (см. Wörterbuch, том II, стр. 227). Во множественном числе это слово, как правило, пишется без детерминатива (см. Wb. II, стр. 231 и далее). Кроме того, оно часто добавляется к слову nṯrw («боги»), когда речь идёт о богах как владыках конкретных городов или должностей; пример этого уже был приведён выше в цитате из «Демотической хроники». Такое употребление также встречается абсолютно — без указания конкретных городов или областей (см. Wb. II, стр. 232). Назвать Амона, Ра и Птаха тремя богами, которые являются владыками, — логично и оправдано, поскольку именно они были тремя важнейшими богами Египта того времени: Амон был главным божеством тогдашней столицы Фив, Ра ассоциировался с Гелиополем — возможно, доисторической столицей, а Птах — с Мемфисом, столицей Древнего и Среднего царств. Перевод «Трое — это все боги» поддерживается Эберхардом Отто, ссылающимся на принцип, согласно которому три означает множественность. Он пишет: «Понятие триады в данном случае означает множественность богов как таковых. Три — это первое число, которое обозначает множественность”. Теперь эта спекулятивная интерпретация кажется излишней.

Однако остальная часть утверждения ещё более важна для нашей темы. Оно представляет первенство Амона, объясняя его имя, вероятно, справедливо, как связанное с глаголом imn, «скрывать», и далее утверждает, что Ра и Птах — это формы Амона, Ра — его лик, а Птах — его тело. Раздел также заканчивается фрагментарным заявлением: «Кроме него. Амон и Ра [и Птах]. Вместе трое». Очевидно, что три бога рассматриваются как единое целое и триединство, основанное на Амоне, подразумевает функцию двух других богов в модальном смысле. Главенство Амона в этих отношениях, как указывает Моренц (стр. 151), может отчасти отражать тот факт, что у Ра и Птаха имели подчинённые культы в священном ограждении Карнака, где доминировали Амон и его храм. Кеес (Götterglaube, стр. 361) упоминает алтарь, посвящённый Ра-Хорахте, и внутреннее святилище того же божества (см. Ancient Egypt, стр. 266), а у Птаха был собственный храм к северу от главного храма Амона. Мэй Сандман-Хольмберг (The God Ptah, стр. 224 и далее) отмечает, что храм Птаха находился внутри внешней стены храма Амона, а приношения сначала направлялись Амону, и только затем Птаху. Тем не менее, Птах и Ра, вероятно, более важны в формулировке, чем можно было бы предположить, поскольку в тексте говорится, что их города — Мемфис и Гелиополь — будут вечно существовать на земле, наравне с Фивами, городом Амона. Занде (стр. 87) отмечает, что, хотя эти три бога начинают совместно фигурировать при Тутмосе III и Сети I, именно Рамсес II утвердил их в качестве национальной государственной триады. Эти три божества изображаются рядом с Рамсесом II в его храме в Абу-Симбеле (см. V. Ions, Egyptian Mythology, стр. 25), хотя никаких особых указаний на их объединённость там не содержится. Сандман Хольмберг (там же, стр. 226 и далее) также приводит текст, в котором человек назван верховным жрецом трёх богов — Ра, Птаха и Амона — все они представлены в Фивах, но титулы перечислены раздельно. Поскольку в нашем тексте также говорится о том, что три божества вечно существуют по отдельности в своих городах, Моренц (стр. 152) интерпретирует тринитарную идею здесь скорее как тритеизм, чем модализм. Эти две идеи, похоже, сосуществуют; или, по крайней мере, одна переходит в другую. Модальный подход, безусловно, очевиден в изречении о том, что Амон — это Ра в своём облике и Птах в своём теле. Здесь вспоминается учение модалистских или патрипассианских монархиан, согласно которому «Бог есть одно личное Существо, проявляющееся в трёх формах или аспектах — как Отец, Сын и Святой Дух» (Томас Рис, The Holy Spirit in Thought and Experience, Лондон, 1915, стр. 123). Следует отметить, что Амон остается субъектом египетского утверждения на протяжении всего времени. В первом пункте упоминается его имя, и, возможно, как предположил Эберхард Отто (Eberhard Ott o, Cults of Osiris and Amon, стр 52), здесь упоминаются три компонента, которые выражают основные качества бога: имя, облик и сущность. Если это так, то имя, без сомнения, является наиболее значимым — так же, как и сам Амон является доминирующим божеством из триады.

Немного иным является аналогичный пример, происходящий из птолемеевского храма Опет в Карнаке, из текста, в котором Тот описан как «сердце Ра, язык Та-Тенена, горло Сокрытого-именем» (см. De Wit, Opet, стр. 119 и 167). К счастью, мы располагаем комментарием доктора де Вита к этим текстам: см. его Opet, III, 133, n. 262. «Сердце Ра» обозначает его разум — атрибут, который вполне уместно приписать Тоту. Однако в довольно похожем тексте из Ворот Эвергета в Карнаке (Urk. VIII, 87, 58b) все три атрибута, с теми же божественными именами, приписываются богу Хонсу. «Сокрытый от имени» в обоих текстах может относиться к Осирису. Однако трудно утверждать, что здесь триада представлена как единое божество. Действительно, названы четыре бога, и первый из них возвеличивается за счёт утверждения его пристуствия в виде важнейших функций — сердца, языка и горла — трёх других великих богов.

Возможно, самый яркий пример модалистской интерпретации трех богов, образующих единство, касается бога солнца. В отрывке, относящемся уже к Текстам пирамид (1659a-c), выделяются три его формы: Хепри, Ра и Атум:

a. Они (боги) создают этого царя появиться на свет как Ра под его именем Хепри.

b. Ты восходишь к ним как Ра под его именем Ра.

c. Ты исчезаешь перед ними как Ра под его именем Атум. (с игрой слов в tnm «исчезать» и Tm).

(Фолкнер в своём недавнем переводе использует будущее время, что вполне допустимо). Указанные здесь три фазы — это положения солнечного бога утром, в полдень и вечером. В одном из текстов эпохи Рамессидов это выражено более четко (см. Pleyte-Rossi, Turin Pap. 133,10): «Я — Хепри утром, Ра в полдень, Атум вечером». В других источниках эти фазы сравниваются с ребёнком, юношей и старцем; см. Кеес, Götterglaube, стр. 423.

Изображение из гробницы Рамсеса IX (см. H. Bonnet, Bilderatlas, табл. 16) служит примером наглядного толкования этой триады как единого целого. Солнце изображено между землёй и небом, покоящееся на горе, а царь по обе стороны от него преподносит Око Хора. Исида слева, Нефтида справа. Бонне отмечает, что солнечное божество представлено как «двойник», но поскольку сам диск обозначает солнце или Ра, на самом деле здесь показаны три формы — Хепри и Атум изображены внутри диска. Это можно воспринимать как графическое представление триады, рассматриваемой как единство.

Именно с образами солнечного бога связан и другой важный пример, о котором говорит Моренц (стр. 154 и далее), когда он приводит то, что он называет «тринитарной формулировкой», предшествующей простому провозглашению монотеизма, в одном из раннедидактических имен, принятых Эхнатоном. Это можно перевести как «Жив Ра-Хорахте, который радуется горизонту в своём имени Шу, который есть Атон». Ра-Хорахте, вероятно, рассматривается здесь как единое целое, хотя Гунн JEA 9, 1923, стр. 174, желает отделить его от Шу, и в этом случае речь идет о четырех богах; см. также Зете, Nachrichten Göttingen 1921, стр. 107. Смысл имени заключается в утверждении, что три формы солнечного бога — это по сути одно божество. Моренц, возможно, прав, считая, что включение Шу отражает его роль сына Ра-Атума — роль, которую сам Эхнатон, вероятно, желал исполнять по отношению к Атону (см. Louis V. Zabkar, JNES 13, 1954, стр. 88 и далее). Божественный отец, таким образом, отождествляется с сыном, которого он создал, и здесь подразумевается нечто большее, чем модальная троица.

Можно возразить, что в некоторых из этих замечаний мы анализируем одну религию в терминах другой. Однако оправданием подобного подхода служит возможность того, что египетские представления могли впоследствии повлиять на христианскую формулировку Троицы; но рассмотрение этой проблемы не может быть предпринято здесь. Хотя, возможно, в ряд предложенных ранее примеров потребуется внести некоторые уточнения, всё же следует признать, что древнеегипетская религия действительно дает явные примеры триединых представлений о божестве.